국민혁명군

덤프버전 :

분류

1. 개요[편집]

중국국민당의 당군으로 당시 중국을 여러 조각으로 갈라먹던 군벌에 대항하여 중국을 통일하기 위해 중국국민당이 창설하였다. 국민혁명군은 삼민주의 사상으로 무장하고 1차 국공합작 이후 소련의 지원을 받아 창설된 이후 장제스에 의해 조직구조가 가다듬어졌는데 당시 중국을 자국편으로 끌어들여 제국주의의 포위망을 뚫으려는 소련의 인적, 물적 지원으로 황포군관학교가 세워졌고 여기서 배출해 낸 장교들이 국민혁명군의 기둥이 된다. 장제스는 이런 자원을 가지고 북벌을 개시하였고 4.12 상하이 쿠데타와 영한합작으로 장제스의 우파가 국민당의 주도권을 잡은 이후 국민혁명군은 독자적으로 북벌을 개시, 중국 전역의 군벌 세력을 정리하고 명목상 중국을 통일하였다. 이후 1947년 중화민국 국군으로 개편되기 이전까지 사실상 국민정부의 정규군 역할을 수행했다. 정당 명칭이 국민당이라 당군임에도 줄여서 국군이라 호칭하기도 한다.

국민혁명군의 통수권은 국민정부군사위원회에 있었으며 이 조직의 수장은 위원장(委員長)이다. 장제스 이외의 다른 사람이 이 자리를 차지한 적은 없었고, 그는 결국 이 자리를 놓지 않음으로써 국민정부의 최고 권력자가 될 수 있었다. 국부군 계급상으로도 그는 최고위 계급인 특급상장(特級上將)을 가지고 있었던 유일한 인물이다. 한국에서는 장개석 총통으로 알려져 있지만 총통직이 신설된 것은 헌정이 실시된 1946년 12월로 장제스는 총통 자리에 앉은지 몇 년 지나지 않아 국공내전의 패전으로 대륙을 떠나 대만으로 갔기 때문에 이 시절을 기억하는 중국 대륙의 노년층에게 장제스를 대표하는 직책은 위원장이다. 영문 자료에서 그를 Generalissimo라고 칭하는 것도 이 때문.

수치상으로는 2차대전 당시 미국, 소련, 독일, 일본, 이탈리아를 이어 5위, 연합국에선 미국, 소련을 이어 3번째로 강력한 상당한 강군이였으나, 결국 여러 문제점으로 인해 중일전쟁 당시 큰 피해를 입고 중화민국 국군으로 개편된 국공내전에서 최종적으로 패배하고 포르모사로 망명했다. 부패하고 무능한 군대라는 평판이 전후 널리 퍼졌지만 20년 이상의 내전을 정리하고 중일전쟁에서 적어도 패배하지는 않은 분투가 재조명되면서 일정 부분은 명예회복을 하는 추세다.

2. 역사 [편집]

1924년 6월 16일에 소련의 원조를 수용한 혁명군의 창설에 쑨원이 동의하며 창설되었다. 이후 장제스의 북벌 이후 통일 중화민국의 정규 무력으로 등극한다.

설립 당시 육군과 해군으로 구성돼 있었으나 1946년 공군이 육해군처럼 총사령부를 구축하였다. 청나라 시절에 꽤 장대했던 북양해군은 청일전쟁의 여파로 주력함들이 대부분 소멸되었으며, 광서, 선통 연간에 최후의 군비 확충 시도가 있었으나 신해혁명 이후로는 증강이 중단된 상태로 군벌 혼전에 휘말려 소모되거나 만주사변 이후 아예 일본에 투항하는 등 의미 없는 수준으로 쪼그라들었고 국민정부가 수립된 후에도 군비 배분에서 최후순위로 밀려 경순양함 2척을 진수하는게 고작이었다. 이렇게 영세했던 국민혁명군 해군은 중일전쟁 직후에 장인 해전에서 그나마 남은 주력함들도 모조리 소멸하면서 종전시까지 일본 해군에 의해 씨가 말라서 없는 거나 마찬가지였고, 공군 역시 해군보단 규모가 컸지만 일본 육해군의 항공대에 크게 밀렸다. [1]

2차 국공내전 중인 1947년 1월 1일에 "중화민국 국군"으로 이름을 바꾸면서 중국 국민당의 당군이 아닌 중화민국의 정규군이 되었다.

중일전쟁과 2차 세계대전 당시 정보기관으로는 남의사, CC단이 있었다. 한국광복군을 비롯한 중국군 출신의 독립운동가들 다수가 국민혁명군 출신이다. 장준하도 일본 육군에서 탈영한 뒤에 국민혁명군 준위로 일했다. 그리고 광복군으로 갔다.

대한민국 임시정부 광복군 및 해방 후 대한민국 국군에서 모두 장성으로 활약했던 김홍일 최용덕도 국민혁명군 출신이다. 국부군에서 복무한 조선인들은 해방후 한국에서 군인으로도 많이 복무했다.

국부군의 장비 중 중앙군 87사단과 88사단을 비롯한 정예교도사단의 장비는 제2차 세계 대전 당시 독일 국방군이 사용하던 장비와 비슷했는데, 국부군은 바이마르 공화국 시절부터 독일군사고문단을 초빙하고 텅스텐을 비롯한 광물과 독일제 군품을 거래하면서 대대적으로 독일제 군수품을 수입했기 때문이다. [2] 북벌 완료와 독일 재무장 선언 이후부터 1938년 중독관계 악화로 인한 독일의 금수 조치 때까지 수입한 독일제 무기는 전쟁 이전에 20개 사단을 무장시키기 충분했고 전쟁 이후에는 10개 사단을 추가로 독일제 무기로 무장시킬 수 있었다. 이 때문에 중일전쟁 초기 장제스의 직속 부대는 슈탈헬름과 Gew98의 라이센스 버전인 24식 보총, 게베어 1888의 라이센스 버전인 한양 88식 보총 같은 독일제 장비 및 화기로 무장하였다. 완제품 수입 뿐만 아니라 Kar98k 소총과 MG08 기관총 같은 화기는 중국 내에서 독일제 설비를 수입해 자체생산해 신해혁명 이후 지리멸렬하던 보급체계 일원화도 시도했다. [3] 전차와 같은 기갑장비도 경정찰장갑차와 1호 전차 등, 독일제를 사용한 바가 있다. 독일제 무기로 무장하고 독일 군사고문단이 재훈련시킨 30개의 중앙군 사단은 200만 중국군에서 유일하게 일본 육군의 전투력에 대항할만한 전력이었다. 이들의 전투력은 청나라군이나 북양정부군의 형편없는 전과에 익숙해져 있던 일본군에 적잖은 충격을 줄 정도였다.

그러나 전쟁 초기 제2차 상하이 사변에서 국부군의 주력인 중앙군 대다수가 소모되어 버린 탓에 무기 표준화는 노력에도 불구하고 퇴색된다. 설상가상으로 독일도 1938년부터 군수품 판매를 중단하고 일본과 방공조약을 체결하면서 국민혁명군은 항일전쟁 중단 위기에 몰리게 된다. 대신 소련이 중소불가침조약과 국공합작을 대가로 572기의 전투기,폭격기 322대를 포함한 985대의 항공기,소총 5만정,포병장비 1,317문, 전차 82대,차량 1,550대,탄약 1억 6450만발, 포탄 190만발, 대전차포 50문,항공유를 2억 5천만 달러 상당의 차관까지 함께 쥐어주면서 숨을 돌린다.[4] 중일전쟁 중 중소의 밀월관계는 독소전쟁 발발로 발등에 불이 떨어진 스탈린 정권이 군사원조를 중단하고 고문단을 철수시키며 중단된다. 소련의 원조가 지속되는 동안 소련제 무기와 군사원조는 중국의 항일전쟁 노력을 지탱했다.[5] 국민혁명군에 대한 소련의 원조 재개는 독일이 무기 수출을 중단한 이후부터 독소전쟁 발발 이전 사이의 기간 동안 사실상 유일한 무기 출처가 되어주었다는 점에서 의미가 크다. 국민혁명군은 소련의 원조로 상하이와 난징에서 입은 막대한 피해에서 빠르게 회복하고 전쟁을 지속했을 뿐만 아니라 대반격 시도까지 벌일 수 있었다. 우한까지 함락된 절체절명의 상황에서 1939년 동계공세작전 등의 반격은 이러한 소련과의 관계 개선 없이는 불가능했다.#

중일전쟁 후반에 가면 남아있던 독일제 장비, 국공합작 대가로 독소전 직전까지 계속 공급된 소련제 장비들과 공여받은 리-엔필드 나 브로디 헬멧 같은 영국제 장비[6] , 스프링필드 M1903, M1 카빈, 톰슨 기관단총 등의 미국제 장비, 노획한 일본군 장비가 짬뽕되어 있었으며, 이 지리멸렬한 장비들에 부실한 보급체계, 전혀 개선되지 않은 지휘관들의 무능, 부패와 그에 말미암은 사기 저하까지 더해져서 국공내전에서 공산당의 인민해방군에게 대패하는 단초를 제공하게 된다. 사실 항전 초기에는 독일제 무기와 장비,항전 중반부터 독소전쟁 발발 때까지는 소련제 무기와 장비,독소전쟁 이후에는 미영이 원조해준 장비로 나름대로 일원화를 시도했지만 무기가 절대적으로 부족했던 탓에 일괄적으로 도태시키지 못하고 혼재되어 쓰인 면도 있다.

육군과 공군의 군복으로 중산복 형태의 옷을 사용하였다. 일본의 국민복과 비슷하게 윗주머니 2개, 아랫 주머니 2개, 단추 5개에 옷깃이 세워져 있는게 특징이다. 전간기 소련군을 모방한 탓에 북양정부군 시절과는 다르게 견장이 없고 카라장으로 계급을 구분한다. 색상으로 소속을 대강 알 수 있었는데, 장제스 위원장이 직접 거느린 중앙군은 카키색, 국민당군에 편입된 팔로군 등 군벌들이 거느린 지방군은 하늘색에 가까운 회색이었고 중앙군은 슈탈헬름을 사용하였고 지방군은 브로디 헬멧을 사용하였다. 청회색 군복에 오스트리아식 야전모와 비슷한 군모를 쓰니 이쪽에 대해서도 아는 밀덕들은 1차대전기 오스트리아-헝가리군과 상당히 비슷하게보인다.

군의 편제와 무장을 모두 통일하는 사업은 편견회의 이래로 계속 시도된 일이었지만 각 지방의 군벌들의 반란으로 계속 이뤄지지 못하다가 30년대 중반에 이르러서야 겨우 시작되었지만 30개 사단을 정비하는 데에 그치고 중일전쟁으로 중단되어 전국의 군대를 통일적으로 정비하는 일을 끝내 이뤄지지 못하여 각 지방마다 군복과 무장이 중구난방이었다. 가령 군복 색깔의 경우 중일전쟁 시기 장제스 휘하 중앙군 중 독일식 사단은 갈색 계통인 반면, 나머지 중앙군은 그냥 북벌 시절의 군복을 받아 썼다. 그나마 슈탈헬름이나 군장, 탄입대 같은 독일식 보병장비는 통일을 해 줬으나 중앙군보다 넘사벽으로 규모가 큰

본토의 중화인민공화국이 2015년 9월 3일[9] 인민해방군의 대규모 군사퍼레이드를 계획한다는 소식이 전해지자,[10] 중화민국에서는 예비역과 국민당 원로 출신들을 중심으로 중화민국도 군사퍼레이드를 통해 중일전쟁 승리에 관한 중화민국 정부의 역사상 정통성을 보여줘야 한다고 주장했다. 그러나 대만 국방부는 이를 받아들이지 않겠다고 발표했다.

그 대신 중화민국 정부는 7월 4일 신주(新竹) 근교의 연병장에서 2차대전 승리 70주년 행사를 거행하고, 국부군 출신 참전용사들을 초청, 국민혁명군 육군 지방군 군복을 지급해 행렬에 포함시켰다. 한국으로 치자면 국군의 날 행사를 서울 중심지에서의 시가행진이 아닌, 계룡대에서 거행한 것과 비슷하다. 중일전쟁에서 일본과 맞서 싸운 중화민국의 주력이 양적, 질적으로 모두 국민혁명군었음을 생각할 때, 중화민국 정부에게는 정말 씁쓸한 일이었다.

3. 계급[편집]

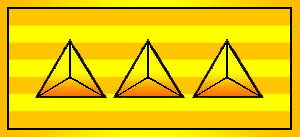

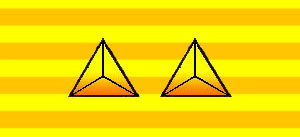

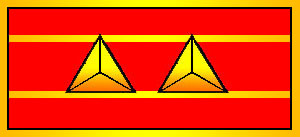

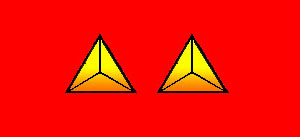

- 국민혁명군 계급장

국민혁명군 계급장

병과가 표현된 계급장 일람 - 바탕의 색은 병과를 구분하는 것으로, 빨간색은 보병, 노란색은 기병, 푸른색은 포병, 흰색은 공병, 연두색은 의무, 검은색은 군수이다. 따라서 상단의 계급장 표는 모두 보병 병과인 셈.

3.1. 해군 계급[편집]

전반적으로 협력 관계였던 독일국방군의 전쟁해군 체제를 따라갔다. 상교에서 소장으로 바로 넘어가는 육군과는 달리 상교와 소장사이에 대장이란 계급이 있는것 부터 해서...

장교: 특급상장-1급상장-2급상장-중장-소장-대장-상교-중교-소교-상위-중위-소위-준위

4. 육군의 편제[편집]

- 제9군단 : 제3사단, 제166사단, 제253사단

- 제10군단 : 제28사단, 제29사단, 제30사단

- 제17군단 : 제12사단, 제17사단, 제48사단, 제84사단

- 제18군단 : 제11사단, 제14사단, 제43사단, 제59사단

- 제33군단 : 제25사단, 제36사단, 제280사단

- 제52군단 : 제2사단, 제25사단, 제195사단

- 제53군단 : 제116사단, 제130사단, 제30사단

- 제60군단 : 제21사단, 제52사단, 제182사단

- 제66군단 : 제66사단, 제185사단, 제199사단

- 제71군단 : 제87사단, 제88사단, 제36사단

- 제73군단 : 제15사단, 제77사단, 제316사단

- 제74군단 : 제51사단, 제57사단, 제58사단

- 제89군단 : 제91사단, 제103사단, 제147보병사단

1937년 기준 국부군 사단 편제출처

- 사단 사령부

- 참모처(參謀處)

- 부관처(副官處)

- 군계처(軍械處)

- 군수처(軍需處)

- 군법처(軍法處)

- 2개 보병여단

- 보병연대 3개(3개보병대대)

- 보병중대 3개(3개보병소대)와 기관총 중대

- 박격포중대

- 통신소대

- 수송소대

- 후송소대

- 보병연대 3개(3개보병대대)

- 기병중대(4개 소대)

- 기병소대(2개 분대)

- 포병대대(3개중대)

- 포병중대(3개소대)

- 포병소대(2개분대)

- 통신소대

- 수송소대

- 탄약대

- 포병중대(3개소대)

- 공병대대

- 특무대대

- 야전병원

- 통신대

- 정비대

사단 공용화기: 경기관총 274정, 중기관총 54정, 경박격포 243문, 박격포 30문, 산포/야포 16문

3개 보병연대를 지닌 사단이나 6개 보병연대를 지닌 사단도 있을 만큼 국부군의 사단 편제는 통일되어있지는 않았다. 사단의 주력 포병장비는 75mm 산포로 일본군에 비해 화력 열세를 지니고 있었고 야포도 없이 박격포만 가지고 있었던 부대들도 즐비했다. 장제스 직속 사단들도 사정은 크게 다르지 않았다. 75mm 산포나 야포 1개 대대 수준으로 약간의 독일제 15 cm sFH 18 곡사포나 후에 소련에게 원조를 받은 122mm 곡사포 수십 문을 장비하고 있을 정도로 화력이 열세했다.

편제 목록

4.1. 팔로군[편집]

자세한 내용은 팔로군 문서를 참고하십시오.

자세한 내용은 팔로군 문서를 참고하십시오. 4.2. 신사군[편집]

자세한 내용은 신사군 문서를 참고하십시오.

자세한 내용은 신사군 문서를 참고하십시오. 5. 국민혁명군의 인물[편집]

5.1. 주요인물[편집]

- 장제스

- 옌시산

- 펑위샹

- 장쉐량

- 리쭝런

- 바이충시

- 허잉친

- 천청

- 후쭝난

- 탕언보

- 다이리

- 다이지타오

- 랴오중카이

- 쉐웨

- 순리런

- 루디핑

- 류샹

- 양썬

- 한푸쥐

- 주페이더

- 스여우싼

- 쑹저위안

- 친더춘

- 장자충

- 성스차이

- 장샤오셴

- 슝스후이

- 마치(1869)

- 마린(1873)

- 마부팡

- 마훙쿠이

- 마중잉

- 위한머우

- 리한훈

- 두위밍

5.2. 한국인[편집]

5.3. 공산당으로 전향한 인물[편집]

5.3.1. 국공내전 이전[편집]

5.3.2. 국공내전 이후[편집]

6. 국민혁명군의 장비[편집]

6.1. 보병 장비[편집]

6.2. 기갑 차량[편집]

6.3. 함선[편집]

6.4. 항공병기[편집]

7. 국민혁명군이 참전한 전쟁, 전투 목록[편집]

- 광저우 상단 사건(1924)

- 국민당의 1차 동정(1925)

- 1925년 객군 반란(1925)

- 국민당의 2차 동정(1925)

- 국민당의 1차 북벌(1926~1927)

- 4.12 상하이 쿠데타(1927)

- 마일사변(1927)

- 난창 폭동 진압(1927)

- 추수폭동 진압(1927)

- 광저우 폭동 진압(1927)

- 국민당의 2차 북벌(1928)

- 제남 사건(1928)

- 창사 폭동 진압(1930)

- 제1차 초공작전(1930~1931)

- 제2차 초공작전(1931)

- 제3차 초공작전(1931)

- 1차 양광사변(1931)

- 만주사변(1931)

- 제1차 상하이 사변(1932)

- 제4차 초공작전(1932~1933)

- 열하사변(1932~1933)

- 제5차 초공작전(1933~1934)

- 복건사변(1933)

- 대장정 추격(1934~1936)

- 2차 양광사변(1936)

- 중일전쟁(1937~1945)

- 태평양 전쟁(1941~1945)

- 국공내전(1946~1949)

이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-14 11:22:35에 나무위키 국민혁명군 문서에서 가져왔습니다.

이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-14 11:22:35에 나무위키 국민혁명군 문서에서 가져왔습니다.[1] 제로기 등장 이전까지만 해도 소련이 제공한 항공기와 일본이 중일전쟁에서 사용한 항공기의 성능은 대동소이했기에 소련제 폭격기가 일본령 대만의 쑹산 비행장까지 날아가서 40여기의 항공기를 파괴하거나 중국 상공에서 벌어진 교전에서 일본군에 적잖은 피해를 입히는 등의 전공은 있었다. [2] 독일을 경계한 대영제국이 텅스텐과 안티몬의 수출을 제약하자 히틀러 정권은 당시 세계 텅스텐과 안티몬,희토류 생산의 2/3을 차지하던 중국과 우호관계를 구축하려고 했다. [3] 독일 뿐만 아니라 프랑스에서 스토크블랑식 81mm 박격포를 수입해 국산화하고,심지어 잠재 적국이었던 일본의 75mm 41식 산포도 수입하긴 했다. [4] 소련이 1941년 4월 일소중립조약을 체결하면서 이때부터는 군사원조가 감소했다.[5] T-26 경전차, BT-5 등의 기갑차량과 항공기 및 20개 사단이 무장할 장비를 공여. 소련 공군 파일럿들 역시 의용군 신분으로 참전했다. 바실리 추이코프 등의 후대에 명성을 날린 소련군 장교들도 이때 고문단 신분으로 중국에서 복무했다.[6] 북벌 이후부터 수십만개를 수입해 지방군의 철모로 보급했던 전적이 있다.[7] 루거우차오 사건의 쑹저위안(서북군벌 출신) 휘하의 29군은 남색 군복의 장교와 하늘색이 섞여 있고, 리쭝런의 제5전구(第五战区)는 청회색인 등 당장 아무리 군벌이라지만 엄연히 중화민국 국민정부 소속인 이들도 군복 색이 통일조차 제대로 안 되었는데 팔로군 군복은 어땠을 지는 뭐 안 봐도 비디오다.[8] Mk.2 브로디 철모는 중앙군 일부 병력도 사용하긴 했다. [9] 1945년 지나주둔군이 항복한 날짜. 중화민국은 1946년부터 휴일로 삼았으나 중화인민공화국은 2015년이 돼서야 휴일로 지정했다.[10] 명목은 중일전쟁 승리 70주년 기념이라고 하지만, 최근 일본과의 갈등에 따른 무력시위 성격이 강하다는 평가를 받고 있다.[11] 예복 계급으로는 특급상장, 일급상장, 이급상장이 확실히 구별됨을 알 수 있다. [12] 일본군으로부터 탈영하고나서 충칭으로 향하던 중 잠시 중국중앙군관학교 임천분교 한국광복군반에서 훈련을 받으면서 국부군 준위계급을 달기도 했다.[13] 본인의 회고록 <돌베개>에서는 본인이 준위계급을 달았다고 서술했지만, 같이 충칭으로 향하던 평생의 벗 김준엽의 회고록 <장정>에 따르면 준위가 아니라 소위계급을 달았다고 나온다. 하여튼 국부군 장교신분덕분에 충칭으로 향하던 도중 잠깐 신세를 진 리쭝런 부대로부터 필요한 물자와 월급을 받을 수 있었다고 한다.

대전기 보병장비

대전기 보병장비 대전기 기갑차량

대전기 기갑차량